|

| ネットワークのはてな |

第2回 様々な無線通信の歴史 - ラジオやテレビから5Gスマホまで -

最近、様々なメディアで目にすることが多くなった「5G」ですが、この5Gは第5世代の移動体通信システム 「 5th Generation 」

の略称になります。

本来、移動体通信システムとは、スマホや携帯電話だけでなく、アマチュア無線や船舶・航空機の無線通信、衛星電話等の総称となります。

今回は移動体通信の歴史を振り返りながら、最新の移動体通信システム5Gの仕組みを説明します。

(1)無線通信の歴史

1886年にドイツのヘルツによって電磁波が発見され、1895年にイタリアの発明家であるマルコーニが、実用的な無線電信システムを完成させました。(下の写真)

マルコーニの無線通信システムは1912年のタイタニック沈没の時に大活躍をした結果、外洋航行での無線通信の有用性を示しただけでなく、外洋航行船への無線通信装備の義務化の機運を高めました。

その後、無線通信は真空管やトランジスタの発明でさらに進歩し、1920年にアメリカ・ワシントンで世界初のラジオ放送が始まりました(日本では1925年)。

1929年にイギリスのBBCによってテレビの実験放送が始まり、一般の生活にも広まっていきました。

(写真は世界で最初のブラウン管、これなんと日本人の高柳健次郎博士が1926年に世界に先駆けて発明したそうです)

そして、ここ日本では遅れること26年、1953年にNHKによってテレビ放送が始まりました。

写真は日本で最初のテレビ受信機です。

そして1979年、世界で最初の携帯電話(自動車電話サービス」)が日本で始まりました。

写真は最初の自動車電話(MT-800形1号電話機及びTZ-801形車載端末)で、写真右側の黒い本体はトランク等に設置されていたそうです。

最初の携帯電話(第1世代)は、アナログFM方式を採用しましたが、第2世代の携帯電話は1993年NTTドコモのmovaでサービスが始まり、通信方式がアナログ方式からデジタル方式へと移行していきました。

写真左は1985年頃の肩掛けのショルダーホンで約3kg、写真中のハンディホン(1987年)で1kg弱になり、写真右の携帯電話(1991年)では約230gで、文字通り気軽に携帯できる大きさになりました。

第3世代の携帯電話は2001年からNTTドコモがFOMA(フォーマ)の名称でサービスを開始し、第2世代と比較してより高速な通信が実現しました。

その後、第4世代の通信規格が定まらず、2004年に第4世代までのつなぎ(第3.9世代)としてLTE(Long Term Evolution)のサービスが始まりました。LTEはパケット通信に特化し、「高速化」「低遅延」「多接続」を重視して開発されたため、当初は音声通信に対応していませんでしたが、その後VoLTE(Voice Over LTE)という規格が作られ、音声通信にも対応するようになりました。

2011年、LTEに複数の周波数を使って通信するCA(Carrier Aggregation)を始めとする様々な新機能を盛り込み、第4世代の通信規格としてLTE-Advancedが定まり、2013年に韓国で商用サービスが開始されました。

現在は、国・地域によって内容に違いがありますが、下り1Gbps・上り100Mbpsを実現しているところもあります。

そして第5世代 「5G」 は世代名が規格名の一部として初めて用いられた規格であり、2018年6月に策定され、2018年10月にアメリカ・Verizonが一般家庭向けの商用5Gサービスを開始し、翌2019年4月に携帯電話向けの5Gサービスを始めました。日本でも来年のオリンピックに向けて5Gのサービスを始める予定であり、今後大きな話題になっていくと思われます。

(2)5Gの特徴

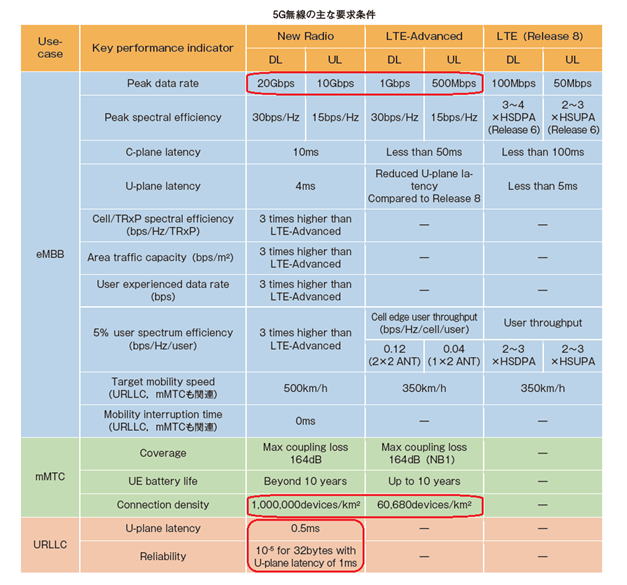

5Gは第4世代と比較すると、下記の3点で大きく異なっています。(下図の赤丸の部分)

( 出典 NTTdocomo テクニカル・ジャーナル Vol.25 No.3 )

この表で、Use-caseに書かれている3項目が5Gの重要な仕様項目になります。

①eMBB(enhanced Mobile Broadband )⇒ 高速大容量化

②mMTC(massive Machine Type Communication)⇒ 多数同時接続

③URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)⇒ 高信頼・超低遅延通信

①は、4G(LTE-Advanced)で 下り/上り(DL/UL)1Gbps/500Mbpsでしたが、5G(New Radio)は下り/上り(DL/UL)20Gbps/10Gbpsとなっています。

例えば、DVDと同等の画質で2時間の映画(2.5GB)をダウンロードしようとすると、4Gでは20秒弱程度必要になりますが、5Gでは1秒も掛からずに完了する計算になり、ほとんど待つ必要がなくなります。

②は、一定のエリア内で同時に繋がっている機器の接続数になります。例えば時間帯によって通信速度が遅くなる現象(都心部でお昼休み時間帯につながりにくくなる等)への改善となります。

4Gは1km2あたり約6万台強の端末が接続できますが、5Gは同面積で約100万台の端末を想定しています。

この仕様強化は、時間帯による局所的な通信の集中に対応するだけでなく、近い未来、IoTやIPv6の普及によって増加する様々な通信機器へ対応する為もあります。

③は、自動運転や機器の無人操作に利用する場合に、データ伝送の遅れが重大な事故につながる場合があります。

例えば遠隔地からのオペレーションによる高度な外科手術や、建設現場での無人車両の操縦です。

これらの作業で重要な点は、遠隔地側の画像表示の遅延や、機器操作に対するリモート機器の遅延が問題ない品質であり、5Gはそれを満たす為に1msを目指しています。

ではこれらを実現する為に、5Gは4Gとどう違うのでしょうか。代表的な技術をいくつか紹介します。

・高周波数・超広帯域伝送

5Gは、450MHz~52.6GHzまでの高周波数帯の利用を想定しています。高い周波数が利用できると、送信データ量をが大きくなりますが、その反面、直進性が強くなって、建物や地形等の障害物に弱くなります。

その対策として従来の基地局とスモールセルと呼ばれる小型基地局を併設してエリアをカバーしていく計画である。

日本は、Band n77,n78の3.7GHz帯(ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天)、Band n79の4.5GHz帯(ドコモ)、Band n257,258の28GHz帯(楽天、ドコモ、KDDI、ソフトバンク)を使用します。

4GはBand3の1.7GHz帯(KDDIと楽天)、Band42の3.5GHz帯(ソフトバンクとドコモ)を割り当てました。

・周波数利用効率の向上

非直交多元接続NOMA(Non-Orthogonal Multiple Access)は、同じ周波数でも電波の出力を変え、アンテナからの距離に合わせて同時に送信できるようにした仕組みです。

・ビームフォーミング

MassiveMIMO(Mutiple-Input Multiple-Output)は、アンテナから電波を出力する時に端末の場所(方向と距離)に応じて最適な電波を出力する仕組みです。

その他様々な新技術を導入することで、5Gは4Gの何倍、何十倍もの性能を実現しようとしています。そして、その革新的な通信サービスは、来年2020年(たぶんオリンピックより前)のサービスインを目指して準備を進めています。