|

| ネットワークのはてな |

第4回 ドメイン

インターネットでよく見るドメイン(Domain)とは一体何なのでしょうか?

英和辞書では「領土」とか「領地」と書いてありますが、インターネットの世界では一言でいうと、インターネット上で使用する住所みたいなものだと思います。

具体的には、Yahooのページを開いた時にアドレス欄に表示されている”www.yahoo.co.jp”の”.yahoo.co.jp”部分や、内閣府のホームページである“https://www.cao.go.jp/”の“.cao.go.jp”部分がドメインになります。

次にこのホームページを表示するための文字列”https://www.cao.go.jp/”を説明します。

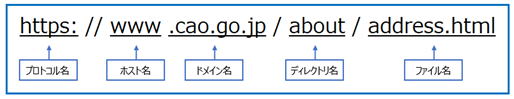

下の例は内閣府の地図が記載されたページの文字列です。

記載の通り、”https:”はWebサーバとWebブラウザ間を暗号化して通信する為のプロトコル名、”www”はWebサーバのホスト名、”.cao.go.jp”は先程説明したドメイン名、”about”と”address.html”はWebサーバ内のディレクトリ名とファイル名になります。

実際にインターネットを利用してホームページを見たり、ファイルを送ったり、リモートでテレビ会議する時、内部ではグローバルIPアドレスと呼ばれるIPアドレス情報を利用して接続しています。

しかし数字のままだと機械には都合いいですが、人間には見分けがつきにくく、結果として使いにくいものになってしまうので、人間が覚えやすい形に変換して表示したものがドメインとなっています。

ドメインは主に4つのレベルから構成されています。

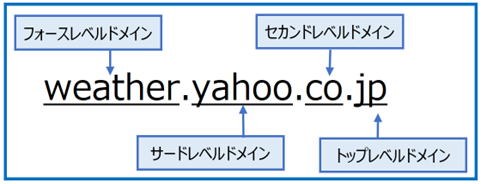

例えばYahooの天気情報のページである“weather.yahoo.co.jp”だと、下記の通りに分類されます。

“.jp”がトップレベルドメインと呼ばれ、“.jp”の様に国別のコードであったり、ジェネリックTLDと呼ばれる“.com”、“.net”、“.org”等があります。

次に“.jp”の前の“.co”がセカンドレベルドメインと呼ばれ、会社・企業や特定の法人組織であることを表しています。

更にその前の“.yahoo”がサードレベルドメインと呼ばれ、具体的な企業名や組織名を割り当てます。

サードレベルドメインは未使用であればユーザが任意の文字列を選択することが可能です。

一番先頭の”www”がフォースレベルドメインで別名サブドメインとも呼ばれ、この部分はサードレベルドメインの所有者が任意で設定することが可能です。

トップレベルドメインとセカンドレベルドメインは、自由に作成することはできません。

サードレベルドメインやフォースレベルドメインは、すでにあるドメイン名(例えば“.co.jp”や“.com”等)を選択し、未だ取得されていない名前と組み合わせて、取得することが可能です。

こうやって取得したドメイン名を管理する仕組みがDNS(Domain Name System)であり、世界中のDNSサーバが情報を共有・連携してドメインの仕組みを管理・運用しています。

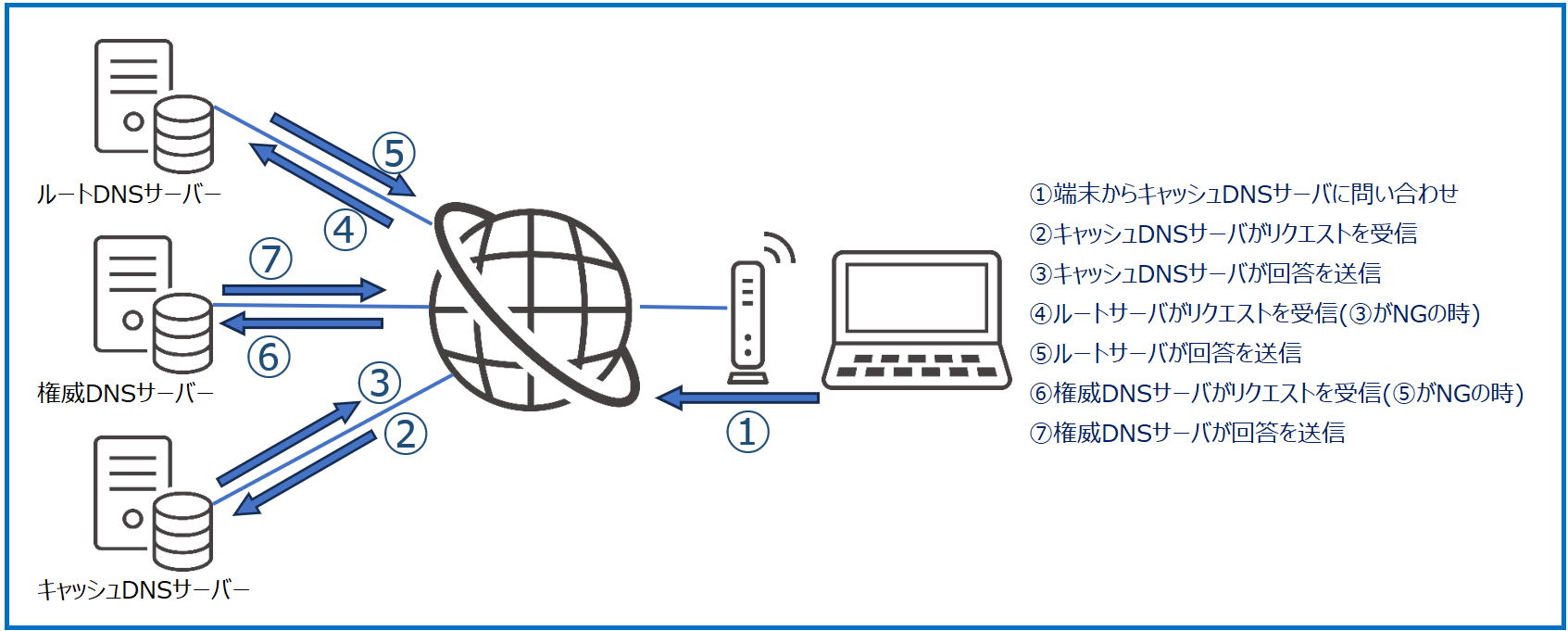

DNSサーバは、ドメイン名からIPアドレスへ変換したり(正引き)、IPアドレスからドメイン名へ変換する(逆引き)だけでなく、それらの情報を世界中にあるDNSサーバと共有するために色々な役割を持ったサーバが存在します。(下記・下図参照)

・ルートDNSサーバ ー トップレベルドメインとそれらを受け持つDNSサーバの情報が記載されています。

・権威DNSサーバ − 実際にドメイン情報を保管するサーバで問い合わせに対してドメイン情報を回答します。

・キャッシュDNSサーバ − プロバイダにあるDNSサーバで問い合わせしたDNS情報を一時的にキャッシュします。

ドメインは世界中で日々新しいものができたり使われなくなったりして、膨大な情報のやり取りが行われているため、DNSサーバの運用は重要なものとなります。